Sample Data-Articles

Une vallée en reconversion

Depuis les années 1970, le Val d'Argent a entrepris sa reconversion économique. La création de la zone industrielle de Bois l’Abbesse, la transformation du tunnel ferroviaire en tunnel routier ont permis l’implantation et le développement de nouvelles activités industrielles dans le domaine du bois, de l’ameublement ou dans le secteur paramédical. Dans le même temps, des opérations d’envergure sont mises en œuvre pour améliorer le cadre de vie, à travers les programmes de résorption des friches industrielles, et d’amélioration de l’habitat. Ce programme se prolonge aujourd’hui dans le cadre du plan paysage, adopté à l’échelle intercommunale en 2002/2003. Il prévoit notamment la suppression de micro-boisements et le soutien aux activités agricoles pour le maintien d’espaces ouverts et la lutte contre l’enfrichement.

En parallèle, les patrimoines minier et textile deviennent le socle d'une politique touristique volontariste. En 1987, le territoire adopte la dénomination Val d’Argent, en référence à son passé minier, et affiche des ambitions fortes dans le domaine touristique. C’est à cette époque qu’est mis à l’étude le projet de parc minier, et que les manifestations événementielles prennent une ampleur nouvelle sous la direction de l’Office du tourisme du Val d’Argent. Malgré la fermeture des tissages, le Val d’Argent reste associé à l’image des tissus de haute qualité, à travers les éditions annuelles de la Fête du tissu / Mode & Tissus, créée en 1973, et le Carrefour européen du patchwork, né en1995. Celui-ci est créé suite au 300e anniversaire de la naissance du mouvement amish à Sainte-Marie-aux-Mines (1993), au cours duquel une délégation amish exposa des quilts traditionnels.

Au regard de son histoire, le Val d’Argent apparait comme un patchwork paysager, aux facettes multiples et toutes uniques. Labellisé Pays d’Art et d’Histoire depuis 2005, le Val d’Argent propose des visites et des balades découvertes tout au long de l’année, organisées les acteurs touristiques et associatifs du territoire. Découvrez en le programme complet auprès de l'office du tourisme du Val d’Argent.

Une vallée industrielle

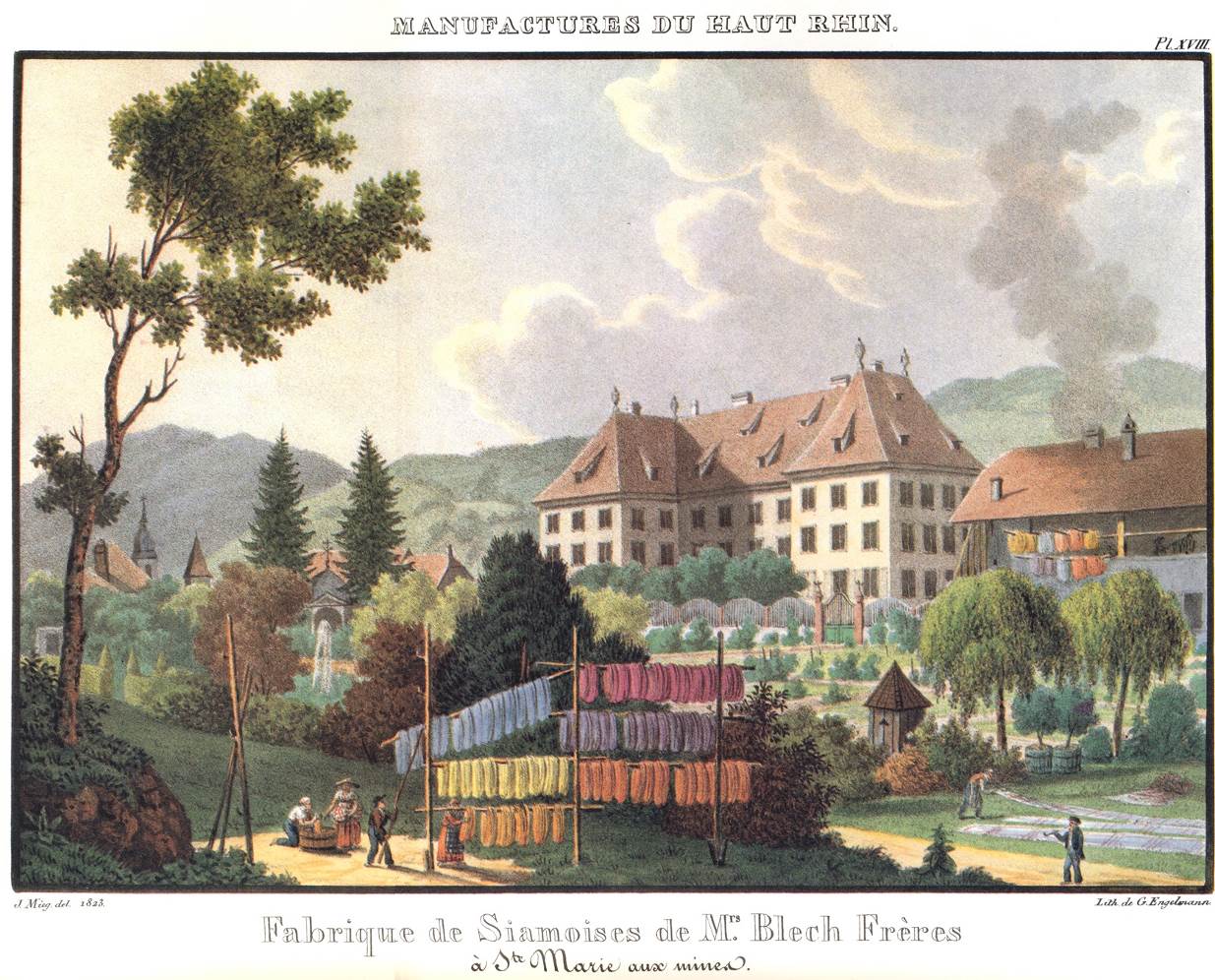

A partir du 18e siècle, l’industrie textile prend le relais l’activité minière. Proche des capitales alsaciennes et lorraines, le Val d’Argent dispose d’une main d’œuvre qualifiée, de l’eau non calcaire et d’infrastructures héritées de la période minière (canaux industriels), facilitant sa reconversion dans le textile.

Originaire de Mulhouse, Jean-Georges Reber est l’un des premiers à s’implanter dans le Val d’Argent en 1755 et d’autres industriels suivent son exemple, en produisant du tissu de haute qualité à base de coton ou de soie. A partir de 1840, le Val d’Argent se spécialise dans le tissage à base de fibres mélangées.

La vallée aux 150 fabriques

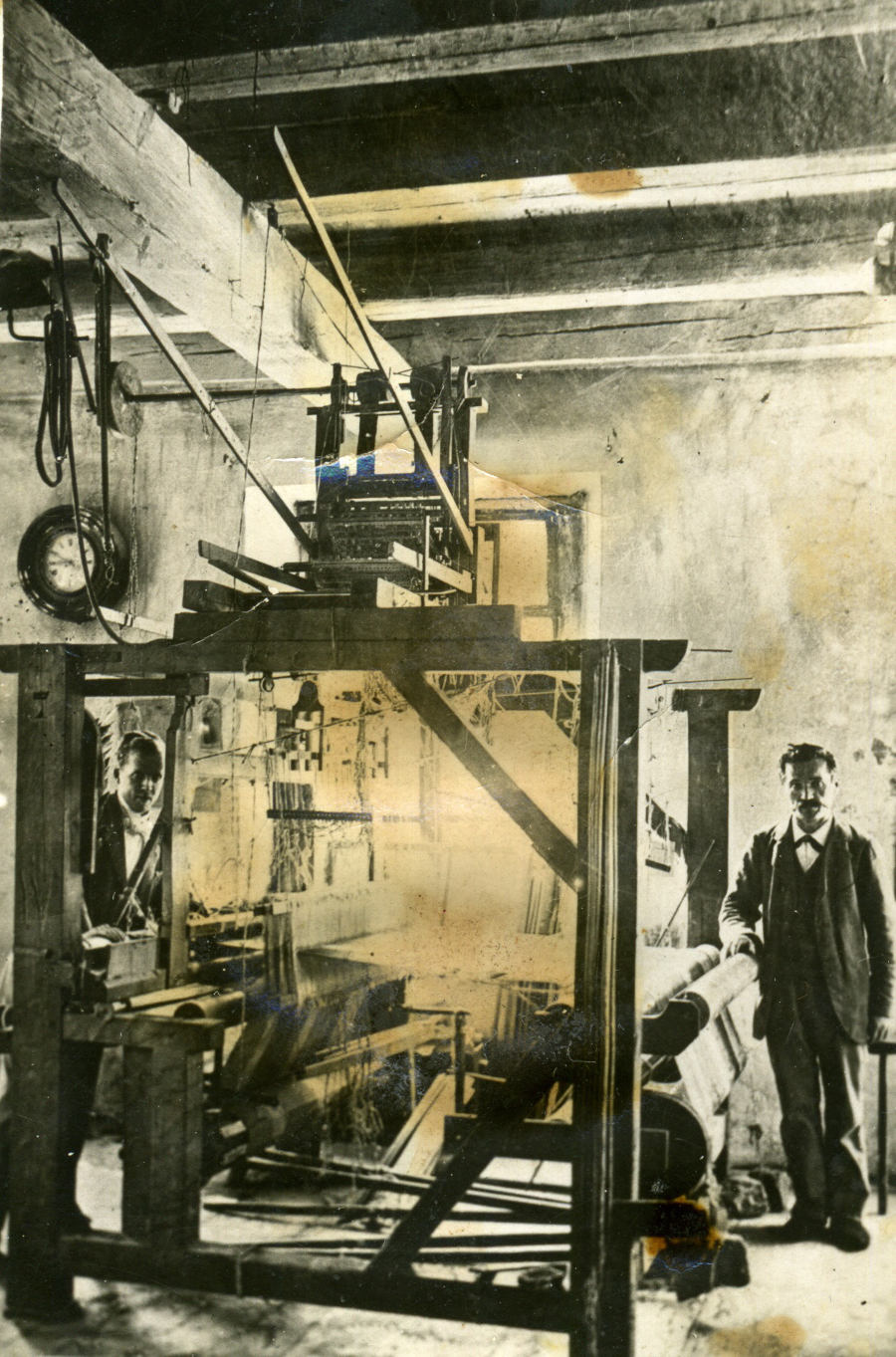

Dès le 18e siècle, l’activité textile du Val d’Argent s’organise sur le modèle de la fabrique dispersée. Les matières premières sont filées et teintes dans des manufactures, puis tissées par des ouvriers travaillant majoritairement à domicile. Cette organisation perdure jusqu’à la fin du19e siècle, car elle présente de nombreux avantages pour le patronat. D’une part, elle réduit les coûts de fonctionnement et les investissements immobiliers de l’entreprise, dans une vallée encaissée où les terrains constructibles sont rares et chers. D’autre part, elle limite le risque de grève, en dispersant les ouvriers dans un rayon de 30 km autour du Val d’Argent.

Il en résulte une organisation spatiale originale, particulièrement visible à Sainte-Marie-aux-Mines. Le patronat s’approprie les terrains du centre ville, et y créée des manufactures de petite et de moyenne taille. Celles-ci s’intègrent dans le bâti existant hérité du 16e – 18e siècle, ou dans des bâtiments spécifiquement construits à cet usage. En raison de leur forme rectangulaire, ces fabriques sont appelées « usines blocs », organisées sur 3 ou 4 étages. Dans le Val d'Argent, on dénombre jusqu'à 150 fabriques, dont une centaine sur la seule ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Elles font vivre un bassin d'emploi de près de 20.000 personnes au total. Malgré la cherté et la rareté des terrains, elles sont fréquemment bordées par des jardins industriels.

Le centre ville est également émaillé par des maisons patronales. Leur implantation au centre ville, en bordure des rues principales, et leur architecture ornementale (balcon, comble brisé à mansarde centrale, fronton orné…) affichent symboliquement l’assise du fabricant sur le territoire, qu’il domine par sa puissance économique.

La reconversion vers la laine et ses conséquences

En 1871, l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne ébranle ce mode de fabrication dispersée. En raison des barrières douanières instaurées, les exportations vers la France deviennent impossibles, et l’industrie locale se tourne vers les produits lainiers, demandés par la clientèle allemande. De 1874 à 1886, la reconversion à la laine est totale. La conquête du marché allemand est un succès et la qualité des produits permet très rapidement de reconquérir le marché français.

Cette reconversion vers les produits lainiers accélère la mécanisation des métiers à tisser pour réduire les coûts de production. Les métiers à tisser sont désormais abrités dans des ateliers à toit de shed, de forme triangulaire pour faciliter l’éclairage de l’atelier. Leurs constructions consomment les derniers terrains disponibles, entraînant la disparition des jardins industriels.

A la même époque, le patronat change d’attitude vis-à-vis du logement ouvrier. La construction de cités ouvrières privées s’intensifie entre 1880 et 1924 dans l’environnement immédiat des usines. Construites sur un plan type, sous la forme de maisons individuelles ou collectives, ces cités sont bordées de jardins, pour la culture d’un potager. A partir de 1905, Sainte-Marie-aux-Mines lance un vaste programme de construction d’immeubles collectifs pour desservir les principaux sites industriels à l’Est et à l’Ouest de la ville. En 1925, elle créée un d’Office d’Habitation à Bon Marché (OHBM), qui prend le relais du programme de construction.

Le long déclin du textile

Après la reprise de 1919, le krach de Wall Street en 1929 freine considérablement les affaires, car 25 à 30% des tissus fantaisie sainte-mariens étaient destinés à l’exportation. Pourtant, l’industrie textile sainte-marienne trouve des débouchés commerciaux intéressants, en fournissant par exemple les plaids pour fauteuils des avions de la compagnie Air France.

L’arrivée des Allemands en juin 1940 marque une nouvelle rupture et la fin de « l’article de Sainte-Marie » jusqu’à la Libération. Avec le réapprovisionnement régulier en matière première, une nouvelle période de prospérité s’ouvre en 1946. Sainte-Marie-aux-Mines redevient un grand centre lainier. Les mélanges de coton et de laine aboutissent à la création du « Lavablaine », premier tissu lavable à la machiner à laver.

Cette période euphorique est de courte durée car une nouvelle crise secoue l’industrie textile à partir de 1954. Celle-ci trouve ses origines dans la mévente des tissus écossais, spécialité des tissages locaux, les hausses des matières premières et des salaires, et le vieillissement du matériel et des méthodes de production. Confrontées à de fréquents problèmes de trésorerie, de nombreuses entreprises ne parviennent pas à s’adapter aux nouvelles exigences du marché. La crise se généralise au cours des années 1960 et 1970 et les usines ferment les unes après les autres, véhiculant une image négative du territoire.

Une Vallée minière

Le contexte géologique

Au cœur des montagnes vosgiennes, le Val d'Argent se situe sur un important réseau de failles géologiques, dont la plus importante est celle de Sainte-Marie-aux-Mines/Retournemer. Au sud de cette faille principale, le sol contient du gneiss, une roche particulièrement riche en matières métallifères (argent, plomb, cuivre...). La zone de gneiss est elle-même fracturée en plusieurs failles secondaires. Elles se concentrent dans la montagne de l'Altenberg, entre les vallons de Fertrupt et de Saint Philippe, où elles sont orientées sur un axe Nord Sud. Dans la montagne du Neuenberg, séparant la Petite Lièpvre et le Rauenthal, les failles sont orientées Est-Ouest.

Au fil du temps, les eaux de ruissellement ont dissous les matières métallifères provenant des gneiss fracturés, et les ont transportées dans les fractures géologiques. En s'accumulant dans les failles, ces matières ont donné naissance aux filons argentifères. Ceux-ci furent exploités par l'homme de l'an 938 à 1940, en creusant près de 1100 mines au total.

L'exploitation médiévale

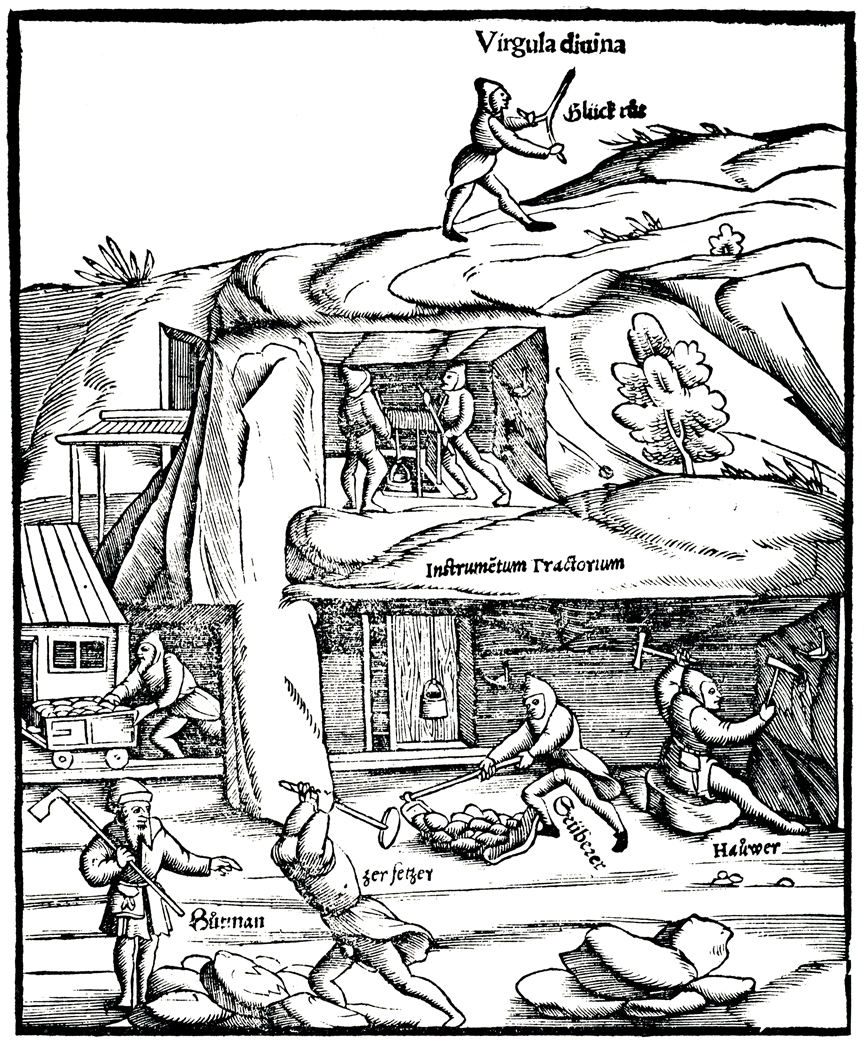

L'identification des filons s'effectue par une fine observation du milieu naturel et l'usage de baguette de sourciers, pour détecter les failles où beaucoup d'eau a circulé. Au 10e siècle, les mineurs creusent des puits à la verticale des filons minéralisés, pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres de profondeur. Aujourd'hui effondrés sur eux-mêmes, ils apparaissent sous la forme d'entonnoirs sur la montagne de l'Altenberg. Leur alignement indique la présence du filon minéralisé. Mais ce système d'exploitation atteint ses limites. L'absence de systèmes d'aérage et l'accumulation des eaux d'infiltration au fond des puits rendent l'exploitation de plus en plus difficile. A partir du 13e siècle, les mineurs combinent ce système de puits avec des galeries horizontales percées à flanc de montagne. Au début du 15e siècle, la plupart des mines sont abandonnées, en raison des difficultés techniques rencontrées pour aller plus en profondeur.

L'âge d'or des mines d'argent

Au 15e siècle, la mise au point de nouvelles techniques d'exhaure, d'aérage, et de creusement favorise la reprise des anciens travaux miniers, qui prend une ampleur considérable. Entre 1500 et 1549, près de 3000 mineurs, originaires de cités minières de Saxe, de Forêt Noire, et du Tyrol, viennent s'établir à Sainte-Marie-aux-Mines. Durant cette période, 1200 maisons sont construites pour les loger, et le village de Fertrupt est créé ex nihilo en bordure de l'Altenberg, où sont exploitées des mines de galènes argentifères. Les compagnies minières se livrent parfois à de véritables guerres souterraines, en tentant d'exploiter les filons des concessions voisines par des galeries pirates. Ces conflits liés aux mines sont tranchés les représentants de l'administration minière locale, organisée dès 1527.

En 1549, cinq nouveaux filons, à base de cuivres argentifères, sont découverts dans la montagne du Neuenberg. Leur exploitation est florissante jusqu'en 1570, puis elle entame un long déclin, dû à la cherté des denrées et à la concurrence de l'argent produit en Amérique du Sud. Ce déclin est entrecoupé par quelques trouvailles exceptionnelles. En 1581, la découverte un bloc d'argent de 592 kg dans le filon Saint Jean Engelsbourg ravive l'intérêt des concessionnaires pendant quelques années encore. Mais la Guerre de 30 ans (1618-1648), conjuguée à la famine et à la peste, contraint les mineurs au départ. En 1636, l'activité minière s'arrête complètement.

Les tentatives de reprises au 18e -20e siècle

Après une longue période d’arrêt, l’exploitation minière redémarre au début du 18e siècle. En 1711, les entrepreneurs Knoll, Duringer et Sederer s'associent pour créer une nouvelle compagnie minière la "Seygerhutte". Celle-ci ouvre la mine Chrétien dans le Rauenthal, pour y exploiter du minerai contenant du cobalt. Au 18e siècle, le bleu de cobalt est utilisé comme élément de coloration pour les glaçures des poteries, et pour la teinte des tissus. Confrontée à des coûts d’exploitation croissants, la Compagnie Seygerhütte est dissoute en 1767. L'activité minière est reprise par de nouveaux concessionnaires jusqu’à la Révolution, et se poursuit sporadiquement.

Du 19e siècle à 1940, les mines sont régulièrement mises aux enchères et reprises par des compagnies éphémères. Toutes ces tentatives se soldent par la faillite des entreprises, à l'issue de quelques années d'activités. La tentative la plus spectaculaire a lieu à la fin du 19e siècle. En 1897 est créée la Markircher Berg und Hüttenverein. Cette nouvelle entreprise s'appuie sur des témoignages, collectés au début du 19e siècle, prétendant l'existence de filons encore vierges dans les anciens travaux miniers. Sur la base de ces enquêtes, la société minière entreprend la réouverture d’une demi-douzaine de galeries aux Mines de Plomb, dans le vallon du Rauenthal, de la Petite Lièpvre, et fait construire une usine monumentale dans le Rauenthal, pour le traitement du minerai. Rapidement, les résultats déçoivent. L’ampleur des travaux anciens a été largement sous-estimée, en raison de l’absence d’études sérieuses des archives minières. En 1907, l'entreprise dépose le bilan définitivement. Entre 1932 et 1940, deux ultimes tentatives sont entreprises pour rouvrir la mine Gabe Gottes en vue d’exploiter ses filons d’arsenic. Le 17 juin 1940, l’arrivée des troupes nazies provoque la fermeture de la mine, mettant un terme à un millénaire d’exploitation minière en Val d’Argent.

Les témoins de l'exploitation minière

Ce millénaire d'activité minière a profondément marqué le Val d'Argent de son empreinte. Le paysage du Val d'Argent est émaillé par plus d'un millier de haldes, terme désignant l'accumulation des roches stériles rejetées devant l'entrée de la mine.

L'exploitation minière a également influencé l'architecture civile du Val d’Argent. Construites à Sainte-Marie-aux-Mines au 16e siècle, les maisons à tourelle hébergeaient les services et les hauts responsables de l'administration minière et seigneuriale. La tour marque les lieux de pouvoirs dans le paysage. Au-delà de leurs fonctions administratives, ces bâtiments sont représentatifs d'un style architectural germanique : malgré l'existence d'une administration minière identique, aucune maison à tourelle ne fut construite sur le côté lorrain du Val d’Argent. Les mineurs ouvriers logent quant à eux dans des maisons plus modestes. Certaines d’entre elles disposent de linteaux sculptés ornés du marteau et de la pointerolle, symbolisant leur profession.

Ce réseau de maisons à tourelle est complété par la Tour des Mineurs à Echery. Erigé vers 1550, ce donjon carré sert de tribunal et de prison pour les mineurs. Il héberge aujourd’hui le siège social à la Caisse des mineurs, une caisse de secours mutuels créée au milieu du 16e siècle pour les mineurs, et qui fête ses 450 ans d'existence officielle cette année.

Une vallée agricole

Jusqu’à la fin du 15e siècle, le territoire présente des caractères éminemment ruraux : l’agriculture et l’exploitation du bois sont les seules activités pratiquées par les habitants du territoire. Lieu de cueillette et pépinière des bois de construction et de chauffage, la forêt constitue le pilier de l’économie locale et couvre les besoins d’une population agricole.

A partir du 16e siècle, le bois alimente l’industrie minière, qui en consomme en grandes quantités, pour la fabrication du charbon de bois employé dans les fonderies, ou pour l’étayage des galeries. La toponymie locale atteste cette déforestation massive. Le toponyme Rauenthal provient de « Rauchen Thal » (le vallon fumant), en raison des fonderies en activité. Les lieux dits Bluttenberg (la montagne des fleurs) ou encore Faunoux (déformation de Fond Nu) évoquent également la disparition des forêts.

Le défrichage des forêts augmente la surface des terrains exploitables par les agriculteurs. Progressivement, des marcaires s’installent dans ces granges qui deviennent des fermes de montagne. Vers 1585, on dénombre 14 granges sur le ban de Sainte-Croix-aux-Mines : elles sont toutes installées sur les hauteurs de la commune.

L’arrivée des anabaptistes suisses et la naissance du mouvement Amish à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693 accélèrent le développement de l’agriculture de montagne. Conformément à leur doctrine religieuse, les Amish vivent à l’écart de la société civile et s’installent sur les hauteurs où ils créent des laiteries. Le nettoyage systématique des terrains, la fumure intense, l’irrigation des prés, l’utilisation de la faux, ou encore le soin apporté à l’alimentation des cheptels leur donnent des résultats d’exploitation supérieurs à ceux de la population locale. Mais en 1712, Louis XIV ordonne l’expulsion des anabaptistes et des Amish. Leurs fermes, vendues ou abandonnées, sont réoccupées ensuite par des agriculteurs patoisants (ou « welches »). A Sainte-Marie-aux-Mines, le fond de la Petite Lièpvre accueille des paysans venus de la vallée voisine du Bonhomme, tandis que s’installent à Sainte-Croix-aux-Mines des habitants d’Orbey, des Lorrains et des Francs-Comtois.

Après la Révolution, les prairies communales disparaissent au profit des exploitations privées. Il y a des fermes pratiquement sur toutes les hauteurs et dans tous les vallons. La plupart des exploitations sont petites et limitées à 5 ou 6 hectares. Le type d’agriculture est l’héritage du savoir-faire anabaptiste : c’est celui des fermes d’altitude moyenne. On y pratique la culture de la pomme de terre, des céréales, des vignes et l’élevage du bétail. Le marcaire et sa famille résident en permanence à la ferme où ils vivent pratiquement en économie fermée.

Durant la période de l’Annexion (1871-1918), les fermes de montagne s’ouvrent davantage vers le reste de la population. Avec l’essor du romantisme, qui se veut nostalgique du passé et amoureux de la nature, et la création du Club Vosgien en 1871, les promenades dominicales dans le massif vosgien connaissant un formidable essor. La plupart des fermes situées le long des crêtes deviennent des « fermes-restaurants », où les populations des deux versants continuent à se rencontrer au mépris de l’établissement de la frontière politique. Depuis 1945, le secteur agricole poursuit sa mutation. Ces transformations se caractérisent par une diminution générale du nombre d’exploitations, et par le développement de nouvelles activités. Sur les 427 exploitations recensées en 1955, il en subsiste 71 en l’an 2000.

Une vallée entre l'Alsace et la Lorraine

Appelé successivement Val de Lièpvre, puis vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, le Val d'Argent est une vallée vosgienne s'ouvrant sur la plaine d'Alsace. Elle constitue un important lieu de passage pour la traversée des Vosges, depuis l'ouverture du tunnel Maurice Lemaire à la circulation routière en 1976. Situé au carrefour des départements des Vosges, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, le Val d'Argent a bénéficié d'influences multiples qui ont forgé les multiples facettes de son patrimoine.

Une vallée peuplée par des colons vosgiens

L'histoire du Val d'Argent débute avec la fondation du prieuré de Lièpvre vers 762 par Fulrad, abbé de Saint Denis et précepteur de Charlemagne. Deux siècles plus tard, le moine Blidulphe fonde le monastère d'Echery vers 938.

Ces deux prieurés font appel à des colons vosgiens, pour défricher la forêt et développer l'agriculture. Ces colons sont appelés « Welches » par les populations germaniques, car ils parlent un patois francophone – le roman-lorrain – contrairement au reste de la population alsacienne de langue alémanique. En Alsace, les Welsches sont présents dans les vallées de la Weiss, de la Bruche, dans le Val de Villé et dans le Val d’Argent. Leur présence est visible à travers la présence des fermes d’influence vosgiennes, particulièrement nombreuses à Rombach-le-Franc, Lièpvre et Sainte-Croix-aux-Mines. Divisée en 3 parties (habitat, grange, étable), les fermes vosgiennes sont reconnaissables à leur porte cochère en grès et à leurs linteaux de fenêtres délardés.

La découverte des filons argentifères au 10e siècle suscite les convoitises du Duc de Lorraine, qui impose son protectorat aux deux prieurés. Dans la seconde moitié du 11e siècle, il ordonne à une famille vassale de s'installer dans le vallon du Petit Rombach, pour assurer la surveillance des mines et la protection des prieurés en son nom. Cette famille prend le nom des seigneurs d'Echery.

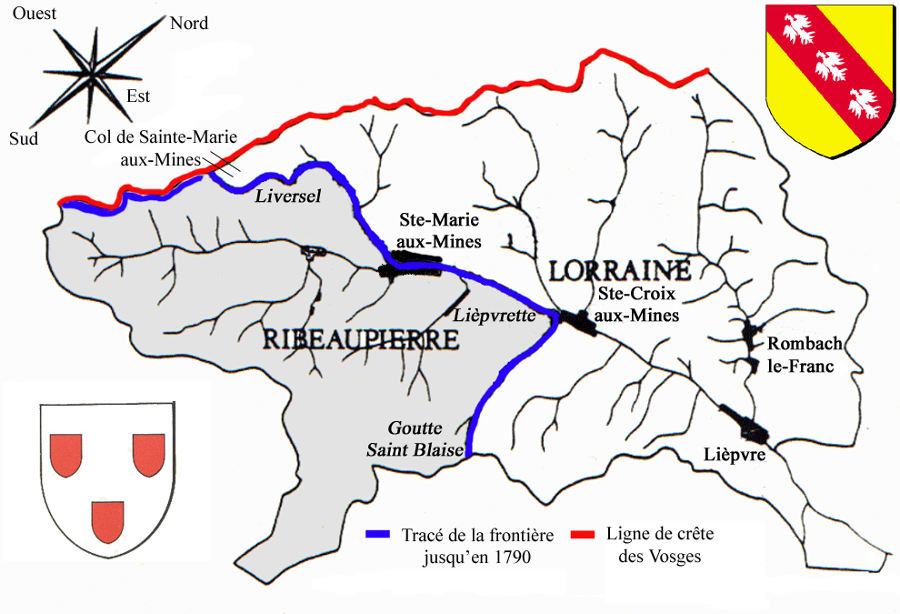

Une vallée divisée au Moyen-Âge

Après le décès de Jean d'Echery, dernier mâle de la lignée, en 1381, des tensions s'élèvent au sujet de son héritage. En 1399, un compromis est trouvé. Lièpvre, Sainte-Croix-aux-Mines et Rombach-Franc sont rattachés au Duché de Lorraine, tandis que la 2nde moitié de la vallée est cédée aux Ribeaupierre, des seigneurs alsaciens établis à Ribeauvillé. La limite de leurs possessions respectives est fixée sur les ruisseaux du Liversel, de la Lièpvrette et de la Goutte Sainte Blaise : ils forment le Landbach, le ruisseau frontière.

A Sainte-Marie-aux-Mines, le ruisseau frontière coule au milieu de la commune et la divise en deux moitiés distinctes. Il provoque le développement simultané de deux communes autonomes, Sainte Marie Lorraine et Sainte Marie Alsace. Chacune d'elle a sa propre rue principale, sa mairie et sa poste à chevaux. Seuls quelques ponts, équipés de bornes frontières et où l’on s'acquitte d'un péage, permettent de passer d’une rive à l’autre.

Au 16e siècle, les contrastes s’accentuent encore davantage. Si la partie lorraine reste catholique et francophone, la partie alsacienne se germanise progressivement, avec la venue de 3000 mineurs allemands. En 1547, les Ribeaupierre se convertissent à la Réforme et accueillent plusieurs communautés protestantes sur leurs terres (luthériens, réformés français et allemands, mennonites et amishs). Il en résulte une organisation des lieux de culte particulièrement originale, avec des édifices catholiques sur le coté lorrain, et des églises majoritairement protestantes sur le coté alsacien du territoire. Devenus respectivement françaises en 1648 puis 1766, Sainte Marie Alsace et Sainte-Marie Lorraine fusionnent en 1790 en une seule commune - Sainte-Marie-aux-Mines.

Une vallée intégrée au Reichsland

Suite au conflit franco-allemand de 1870-1871 qui consacre la défaite française, les départements alsaciens et de la Moselle sont annexés à l’Etat allemand. Toute la vallée fait désormais partie intégrante de l’empire germanique. La limite de l'Empire allemand suit en partie la ligne de crête des Vosges. Le col de Sainte-Marie-aux-Mines tient lieu de frontière. Passage économique important entre la France et l’Allemagne, lieu de promenade dominicale, il est soumis à une surveillance constante et discrète des douaniers de part et d’autre.

De 1871 à 1918, le Val d'Argent connaît une période de prospérité économique, et de nombreux travaux d'urbanisme sont entrepris. A la fin du 19e siècle, les bâtiments publics de cette époque sont construits dans le style wilhelminien ou néoclassique allemand. Il se caractérise par des bâtiments monumentaux, à la décoration chargée, et mélangeant des matériaux traditionnels (pierre de taille, bois), avec des matériaux modernes (béton armé, brique rouge). Symboles de cette modernité, les Bains municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines sont les premiers bains chauffés à être construits en Alsace en 1901-1903. Le théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines est quant à lui construit en béton armé en 1906-1908, et décoré avec vitraux et masques symbolisant le Drame et la Comédie.

Il subsiste cependant une tolérance vis-à-vis de l'architecture française dans les constructions privées, jusqu'aux années 1910. A Sainte-Marie aux Mines, le quartier Rohmer est orné de linteaux décorés de style Art déco. A Sainte-Croix-aux-Mines, les membres de la famille Burrus affichent ouvertement leur francophilie, dans leurs habitations intégrant des toitures à Mansart.

Une vallée du front

Le début de la 1ère Guerre Mondiale met fin à la période prospère du Reichsland. A l’issue d’une rapide guerre de mouvement (août – octobre 1914) s’engage une longue guerre de position en novembre 1914. Jusqu’à la fin du conflit, les troupes allemandes fortifient la ligne de front, entre le Haïcot et la Chaume de Lusse, pour la tenir durablement avec 5000 hommes environ. Culminant à près de 1000 m d’altitude, son aménagement répond aux problématiques spécifiques de la guerre de montagne. Elle s’organise autour d’un réseau dense de tranchées, de blockhaus, de cantonnement militaire et de transport (funiculaire, téléphérique, petit train).

De même, la présence permanente de 10.000 à 15.000 soldats réservistes change radicalement le visage des communes du Val d’Argent, car toutes les infrastructures municipales sont réquisitionnées pour l’effort de guerre. A Sainte-Marie-aux-Mines, le théâtre municipal est transformé en hôpital de campagne, et les troupes de réserve sont logées chez l’habitant ou dans des usines réquisitionnées. Moins exposée aux tirs d’artillerie, la commune de Lièpvre abrite les réserves stratégiques (fourrages, munitions) et un hôpital militaire. L’ensemble des installations militaires sont démantelées dans les années 1920. De ces infrastructures subsistent encore des vestiges des tranchées et des ouvrages en béton, dont plus d’une centaine sont actuellement visibles dans le paysage.